特許戦略(知的財産権物語)

知的財産権概論

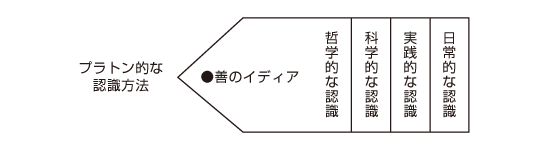

かつてプラトンは、事物や現象の認識を日常的な認識、実践的な認識、科学的な認識、哲学的な認識としてとらえていました(図を参照)。

ヘーゲル的な認識は、事物や現象を全体的、具体的、総合的かつ媒介的に知ることを言います。言いかえれば、ある事物や現象を対立物を通して把握する弁証法 的な認識を意味しています。すなわち、知的財産を創出することは、広義においては、経済活動とりわけ生産活動の中で、ある事物や現象を観察してプラトンの 科学的な認識あるいはヘーゲルの弁証法的な認識によって、新たなる価値そのものあるいはその価値を作るための技術や方法を作り出すことです。

生産 活動で新規な価値を創出する技術や方法で、一定の条件を満足して法律によって保護された高度な技術内容のものが特許であり、それには及ばないが新規性のあ るものが実用新案です。新規な価値をもたらし、いくら産業上利用できるものであったとしても、法律的な要件を満たしていないものやあるいは特許申請してい ないものは、知的財産ではありますが、特許や実用新案とは言いません。

さらに、特許性の有無を判断する基準としては、

(a)新規性(公知の技術であってはならない)

(b)進歩性(高度な技術内容でなければならない、同一分野の技術者が容易に考えつくものであってはならない)

(c)利便性(産業上に有効に活用でき得るものであること)

(d)開示可能性(同一分野の技術者が追試的に実施できる程度に具体的であること)

(e)公序良俗に反しないものであること

(f) 自然法則を利用していること

などを中心としており、厳密に審査されるのです。

知的財産権による企業防衛

日本における知的財産権の中心である工業所有権制度の源流は、明治維新後、米国の工業所有権を研究して、1885年(明治18年)に専売特許条令として公布されたことに溯ります。行政側では、当時、専売特許所といい、初代の所長は、後に総理大臣を経験した高橋是清でした。

このように、日本で法律制度的に工業所有権制度が開始されて以来比較的今日まで、我が国の産業の基であるほとんどの技術は先進国からの導入に依拠したことは、衆目の一致した見解であると考えられます。しかしながらここ十数年間は、日本企業の海外出願は洪水のごとくであり、現在では我が国が、技術開発の重要な主要国の一つであることは明白です。

別の局面から工業所有権関係の実態を考慮すると、現在ではコンピュータの利用技術の発達によって、特許庁と出願代理人(弁理士事務所)との間で、文書によ る出願ばかりでなく、オンライン出願も実施されています(1991年11月)。またごく最近では、特許公報が、従来の文書による公報から、CD- ROM(コンパクトディスク)に、特許(実用新案)の明細書部分と図面部分を一体的に収録して公報として提供されています。

従って、特許公報の利用者は、このCD-ROMを購入して、自社の必要な所を検索し、プリントアウトして利用すすることが可能です。CD-ROMを購入したり、それを駆動するコンピュータやプリンターを設置するほどの必要性がない利用者に対しては、全国にある発明協会の各支部で、自社の必要な部分の特許公 報を検索してくれるサービスが展開される予定になっています。

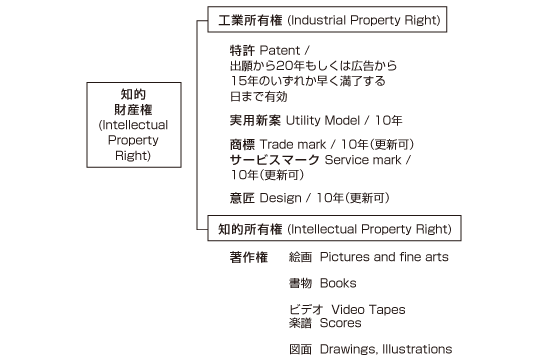

さらに企業経営という視点からこの知的財産権を観察すると、日本での企業の対外的な信用度は、企業の固定資産(特に土地)と金融資産によって判断される場 合がほとんどでした。しかし今後は、主流として、これらが二つの資産であることは継続されますが、伏流として企業の技術力、新製品の開発力、製品化技術、 販売力の証明としての特許権、実用新案権、商標権(サービスマーク権を含む)、意匠権、著作権、いわゆる総称して知的財産権の質と量が今まで以上に評価されることになるでしょう。

今まで、企業の信用度は土地本位制に依存してきましたが、バブル経済の後始末の一環として、土地については、国や地方公共団体による土地取引の監視区域制、売買価格の勧告制によって、自由競争と市場原理が作用しない統制経済の状態に置かれているのです。さらに、不動産売却益への34%に及ぶ譲渡益課税等を考慮すると、銀行の企業への融資 保全が、企業がもつ不動産の含み資産を念頭に置いた施策から、徐々に変更されていくことでしょう。企業の社会的な信用度、特に対銀行という観点から見る と、徐々にではありますが、企業の知的財産権の質と量に向かうと考えられます。

この知的財産権の質の高さと量の多さは、米国を中心とした特許権侵害訴訟の抑止力としても機能することになるのです。

基本特許と周辺特許の組合せによる有望技術の防衛

一つの重要な技術を実施した製品や方法を発明した場合には、当然、技術や製品を保護するために特許出願します。

この技術が国際市場において有望であれば、外国の特許庁にも出願しなければなりません。各国別に出願するかPCT出願するかを決定します。また、この有望技術を利用して製品を製造する過程で、さまざまな改良が重ねられます。それぞれの改良をその都度、特許や実用新案として引続き出願します。

この効果として、まず、最初の技術についての特許の有効期限は、出願より20年か公告より15年のうちのいずれか早くに満了する日であり、それ以降、技術 は誰でも使用することが出来るようになります。これは、新しい技術を発明した者の利得(先駆者利益)として約15年間保証しますが、その後は、広く産業界 に資することによって、業界全体のさらなる発展の期待性も持ち合わせ、同一分野の二重三重の開発投資を省略する意図もあります。仮に、この基本特許(コア 特許)が満了となっても、15年間にコア特許の周辺で色々な改良を重ね、引続き出願していると、他の企業が基本特許を使用しようとしても、周辺の特許ないしは実用新案に抵触して、なかなか思うように基本特許を使用できないのです。

こうして、最初の基本特許をかなりの長期に渡って利用でき、利益を追求することが可能となります。言わば、核(コア)となる基本特許に関する改良や製法について様々な周辺の特許や実用新案を出願することで、技術は防衛していけるのです。

特許係争について

最近は、米国の経済的な凋落は非常に顕著で、なんとか過去の遺産で儲けることを考えて、なり振り構わない特許係争事件を起こしています。さらには米国の企 業の国際的な競争力を回復するためにも工業所有権を戦略的な無形の武器としてとらえていることが伺われます。特にレーガン大統領以降は、プロパテント時代 となり、それまで独禁法によって知的所有権の運用が狭められていました(アンチパテント時代)が、独禁法との調和を取りつつ、知的所有権(特に特許などの 工業所有権)の範囲拡大の傾向を呈してしています。米国の特許侵害事件で必ず問題になることは、ある特許によってもたらされる効果 が均等であるか否かであり、日本の場合には、効果を得るための方法や手段が異なれば別 件の特許として認められるケースがありますが、米国の均等性評価に従うと、同一技術範囲となり、以下の様な侵害事件が起こってしまいます。

最近の事例では、AF機構(カメラやビデオ機器に搭載するオートフォーカス機構、自動焦点機構)などがあります。米国の企業による日本企業を特許侵害として訴えるケースは、今後当分の間続くものと考えられます。特許係争で日本の企業が誤算する最も大きな点は、権利範囲の認識の相違です。米国においては、特許請求範囲は、原理的かつ概念的で、日本での解釈よりも広範囲になる傾向があります。

米国における特許係争事件の裁判は、概要としては、あまり大きな問題とはならないと想像できる件案の解決方法の場合は、調停、小裁判、仲裁で行われ、これらの場合では解決しないと予想される、例えば特許権侵害補償料が多額である場合には、本裁判となります。米国の場合には、現在約33%の特許係争事件が本訴となっています。この本訴となると、特許権者、あるいは特許権侵害被疑者の裁量で陪審制度による裁判を選択することが、米国の憲法によって保証されているのです。

すなわち、日本の慣例と最も大きな違いはこの陪審制度の裁判でしょう。米国においても、多くの各分野の専門家、たとえば、法律家(弁護士、弁理士)、技術 専門家は、他の民事事件と比べて非常に技術的に専門的となる特許権侵害の有無や、特許権自体の妥当性判断を、果たして各技術の専門家でない単なる陪審員に 委ねることが産業界の技術発展について適切であるかどうかの疑義を持っています。

陪審員は、概ね有権者登録原簿、運転免許証登録原簿などからランダムに選出した者を一定数プールして、さらにある一定の条件を付加して絞りこみます。この 時の条件とは、米国国籍を有していない者、 十八歳以下の者、英語が理解できない者、前科のある者を除外する程度であり、いわゆる普通 の米国人であれば誰でも陪審員となることができます。また、公共的なサービスに従事している者は、申請により陪審員となることを免除されます。例えば軍人、聖職者、医師、重要な部署にいる公務員です。特許権者あるいは特許権侵害被疑者の代理人は、このようにして選定された陪審員を何人か拒否することがで きます。

米国に、陪審員の資質を把握するための専門的な業者で、陪審コンサルタント会社が存在しています。このような業者は、心理的なアプローチから陪審員の好適性調査や、裁判が開始されてからは、技術内容を視覚的に訴えるために色々な展示証拠(グラフ、図表、リポート、ビデオなど)を作成するサービスを提供しています。いずれにしても、米国で営業展開することは、こうした特許係争や、前で述べた製造物責任制度での係争に巻き込まれる可能性が常に存在しているということなのです。自社製品の市場が拡大すればするほど、リスクは大きくなります。

従って、商品/製品のメーカーは、新製品を米国に販売する前に、関連する既存の特許を徹底的に調査する必要があります。予備調査は、弊社をはじめ、日本国内で弁理士事務所や特許専門の調査会社に依頼して、関連特許を絞りこむことができますが、最終的には、米国の特許弁護士に、関連する情報をすべて開示し て、特定の米国特許を侵害するかどうか、あるいは特許の有効性の鑑定を依頼します。万一、特許の侵害被疑者として訴訟に巻き込まれた場合には、ありとあらゆる書類が要求されることになるので、日常から関連する技術情報、開発過程で発生するすべての情報書類、第三者に依頼した調査鑑定書類など、考えられるものは全て、確実に保管しておくべきです。

裁判所が要求する書類が提出できない場合には、重大な不利益を受ける可能性が高いのです。たとえ侵害の事実が認定されたとしても、それが故意か、不注意か によって、賠償額が三倍にも変動する可能性があります。即ち、侵害が故意のものであると認定されると、賠償額が懲罰的賠償として三倍になるのです。いわゆ る三倍賠償と言われています。この状況は製造物責任の場合も同様です。

特許係争事件の事例

米国ハネウエル社と日本光学メーカーとの自動焦点装置(AF装置)技術についての特許係争事件で、日本の15社の光学メーカーが支払った和解金は数百億円でした。これらの侵害事件の基となっている特許の多くは、約10から15年前に特許となったものです。しかし、これらの特許の有効期限である15年がすでに過ぎようとしています。

ここ最近の10年を見ると、例えば米国の特許商標庁に出願する特許の出願件数だけで検討すると、上位4社は日本の企業であり、出願件数全体から見ても日本 の企業からのものが米国企業の全体の出願件数の約2.5倍ですから、数年もすれば、この種の特許係争事件は減少していくことでしょう。ただ、件数だけで技術大国とは言えませんが、最近では、日本の企業からの出願も基本特許である重要な技術も徐々に増加しているのです。

特許や実用新案は、従来、企業防衛という視点から捕らえられてきました。現在では、この傾向は継続しているものの、もっと積極的で、特許を中心とした工業所有権を利用してロイヤリティを稼ぐという、いわゆる収益を得る手段として活用する傾向になってきています。

(文章責任: 松葉満彦)

上記に記載のnewslettersの著作権は、株式会社福山産業翻訳センターに帰属します。

取り扱いには、ご注意下さい。